今回は、2025年1月21日に発表された第32次SVHCの追加分だけゆっくり解説の4回目です。

今回の追加分だけゆっくり解説は、Perfluamineです。

第32次SVHC Perfluamineの基本情報

では、まずPerfluamineの基本情報を見てみましょう。

化学物質名:Perfluamine

和名:トリス(ペルフルオロプロピル)アミン

別名:N,N-ビス(ヘプタフルオロプロピル)(ヘプタフルオロプロピル)アミン、Perfluorotripropylamine、Tris(perfluoropropyl)amineなど

化学式:C9F21N

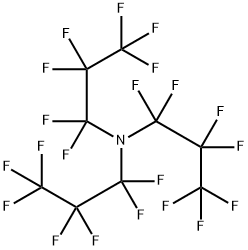

構造式:

CAS RN:338-83-0

EC No.: 206-420-2

分子量:521.07

融点:‐52℃ 常温で液体

Perfluamineの危険性は何か

この物質が、SVHCになっている理由は、高難分解性かつ高生物蓄積性(vPvB)(第57条e)に該当する物質だからというのが理由です。

ECHAのSubstance Infocardによれば、REACH登録において企業がECHAに提供した通知では、この物質は、この物質は皮膚に触れると有毒であり、飲み込むと有害であり、眼に深刻な刺激を与えるとあります。

そのほかの有害性としては、SDSにおいて水生生物に有害と言う記述がありました。

日本においては、いわゆる規制対象になっている物質ではありません。

Perfluamineの使用用途はどこか

ECHAのSubstance Infocardによれば、この物質は、REACH登録はされており、年間1,000トン以上10,000トン未満製造もしくは輸入されています。

この物質は、使われている場所が限られます。

ECHAは、この物質がどの消費者製品や成形品に使用されているかの情報を持っていません。これは、調剤や再梱包においても同様です。

業者および事業場においても、ECHAは、この物質がどの化学製品に使用される可能性があるかを示す公開登録データを持っていません。

一方で、電気機器、電子機器、光学機器、機械類、車両の製造に使用されるとしています。

日本においての情報はほとんどありませんでした。

コメント

SVHCの話じゃなくてすいませんが、先月(1/6)にEUがRoHSのPack22をついにWTO/TBT通報したみたいにですね

また忙しくなるなぁ

還暦環境調査員です。

2/12朝から何やら営業担当に大手自動車メーカーを初めガス機器メーカーからも下記のような

サプライチェーン上での使用有無調査が、入ってきました。

25年2月4日に中国商務部及び海関総省は、輸出許可対象化を発表。

タングステン/テルル/ビスマス/モリブデン/インジウム関連品目を輸出管理を決定。

皆様 また忙しくなりますよ。

これって経済安全保障の話であって環境云々とは関係ないんだけどなぁ

紛争鉱物やら人権・環境デューディリジェンス指令やらウイグル強制労働防止法やら、なんでもかんでもコッチ(環境調査部門)に振られる

「サプライチェーン絡みは調達部門で調べろ」って突っぱねてるけど

もし私なら、記載されていない=含有していない、と解釈します。

その仕入先さんがchemSHERPAで回答する理由がよく分からないですが、物質関係ならとりあえずchemSHERPA出しとけ、みたいな対応をされてるのかもしれません。いずれにせよ記載がなかったら含有もないと判断せざるを得ないと思います。

ちなみに弊社にも同様の依頼が来ていますが、仕入先に状況を聞いて、その内容を別途書面にして回答しています。

管理物質には入っていませんが、FMDで記載されているなら含有しているかどうかの判断材料の一つにはなります

部材構成成分比が足して100%になっているかどうかですね

まぁタングステン治工具等の使用有無は当然わかりませんし、供給懸念についてはサプライチェーン遡って聞くしかありませんが

管理人様

ポン太様

にしかわ様

コメントありがとうございます。

chemSHERPAには5物質の記載がなくて、上司に聞いても「なんやろね~」とゆるくかわされ、放置状態でしたので、皆様のご意見をふまえて、「含有なし」と認識します。笑

仰々しい件名で依頼が来て、上司に「とりあえず含有調べて!!」と特にアドバイスも説明もないまま調査?を始めた状態でしたので、皆様のコメントを拝読して目からうろこ状態のケムケム。その勢いでコメントしてしまいました。

これからも手探り状態で業務をこなしていくと思うので、また皆さんのお知恵を拝借させていただくと思います。その節はどうぞよろしくお願いします。

今回は本当にありがとうございました。